জাহীদ রেজা নূর

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা মূলত বড়দের জন্য তাঁর লেখালেখির কারণে। পরে টেলিভিশনে নাটক লিখে, প্রযোজনা করে, চলচ্চিত্র তৈরি করেও তিনি দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন। কিন্তু হুমায়ূনের শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুব কম।

শিশুদের মানস গঠন বলতে নানা জন নানা কিছু বোঝেন। মার্ক টোয়েন, লুইস ক্যারল, সুকুমার রায়দের যেমন একটা ননসেন্স জগৎ আছে, তেমনি চার্লস ডিকেন্স, রবার্ট লুই স্টিভেনসনদের রয়েছে আলাদা জগৎ। অন্যদিকে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনরাও আলাদা। শিশুর ভাবনা জগৎটির জন্য যে জায়গাটুকু গড়ে দেওয়া দরকার, তা নিয়েই তো শিশুসাহিত্যিকদের কাজ।

হুমায়ূন আহমেদ শিশুসাহিত্য রচনায় কোন দলভুক্ত, তা নিয়ে মন্তব্য করার চেয়ে তাঁর কয়েকটি লেখা নিয়ে কথা বলাই ভালো হবে।

পড়তে শুরু করলেই মনে হয়, ‘ইশ্! কানী ডাইনীটার জন্য কি যে মায়া লাগে!’

লাগবে না! ও তো সব মন্ত্র ভুলে বসে আছে। কাউকে ভয় দেখাতে পারে না, কাউকে শাস্তি দিতে পারে না! এক মন্ত্র বলতে গিয়ে আরেক মন্ত্র বলে বসে! এই যেমন, প্রচণ্ড খিদেয় কাহিল হয়ে খাবার-দাবারের মন্ত্রটা বলতে গেল:

ইরকিম বিরকিম

নাগা খিরকিম

এলট বেলট ইলবিল ঝাঁ

পোলাও কোরমা এসে যা!

কিন্তু পোলাও আসে না, কোরমাও আসে না! আসবে কী করে? ও তো এক শব্দের জায়গায় অন্য শব্দ বলেছে। মন্ত্র-টন্ত্র ভুলে কানী ডাইনীটা না খেয়েই মারা যেত। কিন্তু মৌ নামের এক মিষ্টি মেয়ে কটক পাহাড়ে গিয়ে ডাইনীটাকে দেখে বুঝতে পারে, এই বুড়ো বয়সে ডাইনীটা আসলে কারও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাই বুড়িটাকে বাড়িতে নিয়ে আসাই ভালো। যেই ভাবা সেই কাজ, কটক পাহাড়ের ত্রাস এই ডাইনী চলে এল মৌদের বাড়ি, বাচ্চারা সবাই ডাইনীর কাছে গল্প শোনে। ভয়ের গল্পেও বাচ্চারা আর ভয় পায় না!

এটা হুমায়ূন আহমেদের ‘কানী ডাইনী’ নামের রূপকথার গল্প।

লক্ষ করলেই দেখা যাবে, রূপকথার দৈত্য, ডাইনি, ভূতেরা হুমায়ূন আহমেদের গল্পে এমনভাবে ঢুকে পড়ে, যেন মনেই হয় না ওরা রূপকথা থেকে উঠে এসেছে। মনে হয়, ওরা আমাদের আশপাশেই বসবাস করে। নীলগঞ্জ হাইস্কুলের ড্রিল স্যার ইয়াকুব আলীর কথাটাই ধরা যাক। বেঁটেখাটো মানুষটা ভয়ংকর রোগা। ড্রিল স্যাররা তো একেকজন বডিবিল্ডারের মতো হন। অসুখ কাকে বলে তাঁরা তা জানেনই না। কিন্তু এই ইয়াকুব আলী বছরের বেশির ভাগ সময়ই রোগে ভুগতেন। ছাত্রদের ইয়াকুব স্যার ব্যায়াম করান কবিতার সুরে সুরে। এই যেমন প্রাইমারি সেকশনের ব্যায়ামের কবিতাগুলো এ রকম:

বায়ু বহে ভীম বেগে শব্দ শন শন

এইবার দাও দেখি পাঁচ বুক ডন

পাঁচবার বুকডনের পর আবার কবিতা:

দেখ দেখ উড়ে যায় সাদা সাদা বক

এইবার দাও দেখি দশ বৈঠক।

অর্থাৎ এবার দশটা বৈঠক দিতে হবে। এভাবেই এগিয়ে চলে ব্যায়াম। সেই ইয়াকুব স্যারের কাছেই কিনা এসে হাজির হলো আমগাছের ভূত! এই ভূতটির খুব ইচ্ছে তার ছেলেকে ব্যায়াম শেখাবে।

ব্যায়াম করলে ছেলের ওজন বাড়বে। তা না হলে লজ্জায় ওরা ভূতসমাজে মুখ দেখাতে পারছে না। ভূতদের প্রধান কাজই হচ্ছে মানুষকে ভয় দেখানো, কিন্তু এই ভূতের বাচ্চাটা ভয় দেখাবে কী, নিজেই ভয়ে মরে! জটিল সমস্যা, এই সমস্যা থেকে তো ভূতটাকে বাঁচাতে হয়! ভূতের অনুনয়-বিনয়ে ইয়াকুব আলীর মন গলল, সত্যিই তিনি ভূতের বাচ্চাকে ব্যায়াম শেখাতে লাগলেন।

হুমায়ূন আহমেদ ভূতেদের খাবারের কথা ভেবেছেন। ভূতদের খাবার হলো আলো। চাঁদের আলো খেতে সবচেয়ে ভালো লাগে। সূর্যের আলোও খাওয়া যায়, কিন্তু তা সহজে হজম হয় না। তারার আলো আর মোমবাতির আলো খেতে খুব ভালো। ইলেকট্রিক বাতির আলো খেতে একেবারেই টেস্ট নেই। খেলে অ্যালার্জি হয়। ইয়াকুব আলী এই ভূতের বাচ্চার নাম দিয়েছিলেন গোবর। ভূতটার

নাম আসলে ‘ৎৎঘুঁত’। এই নামে কি কেউ কাউকে ডাকতে পারে? তাই ওর নাম হলো গোবর। গোবর মানে গোবর পালোয়ান, যিনি বিখ্যাত কুস্তিগির! বলে রাখি, হেডমাস্টারমশাই কীভাবে গাছের ওপরে উঠলেন, কেনই বা হেডমাস্টারমশাই গোবরকে স্কুল শেষ করিয়ে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতে চাইছিলেন,

সে কথাগুলো জানা যাবে ‘গোবর বাবু’

গল্পটা পড়লেই।

‘পুতুল’ বলে একটি গল্প আছে হুমায়ূন আহমেদের। পরে চলচ্চিত্রকার মোরশেদুল ইসলাম এ গল্পটি নিয়ে ‘দূরত্ব’ নামে একটি সিনেমা তৈরি করেছেন। পুতুল নামের বড়লোক ছেলে হঠাৎ বাড়ির কাউকে না বলে চলে যায় পার্কে। সেখানে অন্তু নামে ওর বয়সী এক হতদরিদ্র ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। দুজনের জীবন একেবারে দুই রকম। দুজন দুজনকে শুরুতে বুঝতেই পারে না। একটু বন্ধুত্ব হলে ওদের নিয়ে হুমায়ূন লিখলেন, ‘দুজনে ছোট ছোট পা ফেলে এগোচ্ছে। পুতুল লক্ষ করল, অন্তু গভীর মনোযোগের সঙ্গে রাস্তা থেকে সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে নিচ্ছে।’

‘ওইগুলো দিয়ে তুমি কী করবে?’

‘খেলুম।’

‘কী খেলা?’

‘চাড়া খেলা। সিগারেটের প্যাকেট হইল ট্যাকা। ফাইভ ফাইভের প্যাকেট হইল পাঁচ শ ট্যাকা, স্টার হইল দশ ট্যাকা, আর বেনসন হইল হাজার ট্যাকা।’

‘সত্যি?’

বলতে বলতেই পুতুল একটা ফাইভ ফাইভের প্যাকেট পেয়ে গেল। কী অদ্ভুত উত্তেজনা!

যাঁরা একসময় চাড়া খেলেছেন, তাঁরা এই বর্ণনায় নস্টালজিক হয়ে যেতে পারেন। আগের দুটো কাহিনি থেকে এই কাহিনি ভিন্নতর। বাস্তব এসে শরীরে ছ্যাঁকা দেয়।

ছড়াও লিখেছেন তিনি। কয়েকটি ছড়ার কয়েকটি পঙ্ক্তি পড়া হোক: ‘বরিশালের আমড়া/বসে বসে কামড়া।’ কিংবা ‘আমি এক রূপবতী/কেশবতী মায়াবতী/কলাবতী কন্যা আমার নাম/আমায় দেখে লজ্জা পায়/ফুলগুলি সব মুখ লুকায়/আমার মতো কে আছে কোথায়?

‘আকাশপরী আকাশপরী/কাঁদছে আমার মন/এসো তুমি আমার ঘরে/রইল নিমন্ত্রণ।’

হুমায়ূনের মনকাড়া শিশুসাহিত্য নিয়ে লিখলেই তো হবে না, শিশুদের হাতে তুলে দিতে হবে তাঁর বইগুলো। দেখা যাবে, সেই বইগুলো দিয়েই শিশু গড়ে নিতে পারছে তার নিজের জগৎ।

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা মূলত বড়দের জন্য তাঁর লেখালেখির কারণে। পরে টেলিভিশনে নাটক লিখে, প্রযোজনা করে, চলচ্চিত্র তৈরি করেও তিনি দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন। কিন্তু হুমায়ূনের শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুব কম।

শিশুদের মানস গঠন বলতে নানা জন নানা কিছু বোঝেন। মার্ক টোয়েন, লুইস ক্যারল, সুকুমার রায়দের যেমন একটা ননসেন্স জগৎ আছে, তেমনি চার্লস ডিকেন্স, রবার্ট লুই স্টিভেনসনদের রয়েছে আলাদা জগৎ। অন্যদিকে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনরাও আলাদা। শিশুর ভাবনা জগৎটির জন্য যে জায়গাটুকু গড়ে দেওয়া দরকার, তা নিয়েই তো শিশুসাহিত্যিকদের কাজ।

হুমায়ূন আহমেদ শিশুসাহিত্য রচনায় কোন দলভুক্ত, তা নিয়ে মন্তব্য করার চেয়ে তাঁর কয়েকটি লেখা নিয়ে কথা বলাই ভালো হবে।

পড়তে শুরু করলেই মনে হয়, ‘ইশ্! কানী ডাইনীটার জন্য কি যে মায়া লাগে!’

লাগবে না! ও তো সব মন্ত্র ভুলে বসে আছে। কাউকে ভয় দেখাতে পারে না, কাউকে শাস্তি দিতে পারে না! এক মন্ত্র বলতে গিয়ে আরেক মন্ত্র বলে বসে! এই যেমন, প্রচণ্ড খিদেয় কাহিল হয়ে খাবার-দাবারের মন্ত্রটা বলতে গেল:

ইরকিম বিরকিম

নাগা খিরকিম

এলট বেলট ইলবিল ঝাঁ

পোলাও কোরমা এসে যা!

কিন্তু পোলাও আসে না, কোরমাও আসে না! আসবে কী করে? ও তো এক শব্দের জায়গায় অন্য শব্দ বলেছে। মন্ত্র-টন্ত্র ভুলে কানী ডাইনীটা না খেয়েই মারা যেত। কিন্তু মৌ নামের এক মিষ্টি মেয়ে কটক পাহাড়ে গিয়ে ডাইনীটাকে দেখে বুঝতে পারে, এই বুড়ো বয়সে ডাইনীটা আসলে কারও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাই বুড়িটাকে বাড়িতে নিয়ে আসাই ভালো। যেই ভাবা সেই কাজ, কটক পাহাড়ের ত্রাস এই ডাইনী চলে এল মৌদের বাড়ি, বাচ্চারা সবাই ডাইনীর কাছে গল্প শোনে। ভয়ের গল্পেও বাচ্চারা আর ভয় পায় না!

এটা হুমায়ূন আহমেদের ‘কানী ডাইনী’ নামের রূপকথার গল্প।

লক্ষ করলেই দেখা যাবে, রূপকথার দৈত্য, ডাইনি, ভূতেরা হুমায়ূন আহমেদের গল্পে এমনভাবে ঢুকে পড়ে, যেন মনেই হয় না ওরা রূপকথা থেকে উঠে এসেছে। মনে হয়, ওরা আমাদের আশপাশেই বসবাস করে। নীলগঞ্জ হাইস্কুলের ড্রিল স্যার ইয়াকুব আলীর কথাটাই ধরা যাক। বেঁটেখাটো মানুষটা ভয়ংকর রোগা। ড্রিল স্যাররা তো একেকজন বডিবিল্ডারের মতো হন। অসুখ কাকে বলে তাঁরা তা জানেনই না। কিন্তু এই ইয়াকুব আলী বছরের বেশির ভাগ সময়ই রোগে ভুগতেন। ছাত্রদের ইয়াকুব স্যার ব্যায়াম করান কবিতার সুরে সুরে। এই যেমন প্রাইমারি সেকশনের ব্যায়ামের কবিতাগুলো এ রকম:

বায়ু বহে ভীম বেগে শব্দ শন শন

এইবার দাও দেখি পাঁচ বুক ডন

পাঁচবার বুকডনের পর আবার কবিতা:

দেখ দেখ উড়ে যায় সাদা সাদা বক

এইবার দাও দেখি দশ বৈঠক।

অর্থাৎ এবার দশটা বৈঠক দিতে হবে। এভাবেই এগিয়ে চলে ব্যায়াম। সেই ইয়াকুব স্যারের কাছেই কিনা এসে হাজির হলো আমগাছের ভূত! এই ভূতটির খুব ইচ্ছে তার ছেলেকে ব্যায়াম শেখাবে।

ব্যায়াম করলে ছেলের ওজন বাড়বে। তা না হলে লজ্জায় ওরা ভূতসমাজে মুখ দেখাতে পারছে না। ভূতদের প্রধান কাজই হচ্ছে মানুষকে ভয় দেখানো, কিন্তু এই ভূতের বাচ্চাটা ভয় দেখাবে কী, নিজেই ভয়ে মরে! জটিল সমস্যা, এই সমস্যা থেকে তো ভূতটাকে বাঁচাতে হয়! ভূতের অনুনয়-বিনয়ে ইয়াকুব আলীর মন গলল, সত্যিই তিনি ভূতের বাচ্চাকে ব্যায়াম শেখাতে লাগলেন।

হুমায়ূন আহমেদ ভূতেদের খাবারের কথা ভেবেছেন। ভূতদের খাবার হলো আলো। চাঁদের আলো খেতে সবচেয়ে ভালো লাগে। সূর্যের আলোও খাওয়া যায়, কিন্তু তা সহজে হজম হয় না। তারার আলো আর মোমবাতির আলো খেতে খুব ভালো। ইলেকট্রিক বাতির আলো খেতে একেবারেই টেস্ট নেই। খেলে অ্যালার্জি হয়। ইয়াকুব আলী এই ভূতের বাচ্চার নাম দিয়েছিলেন গোবর। ভূতটার

নাম আসলে ‘ৎৎঘুঁত’। এই নামে কি কেউ কাউকে ডাকতে পারে? তাই ওর নাম হলো গোবর। গোবর মানে গোবর পালোয়ান, যিনি বিখ্যাত কুস্তিগির! বলে রাখি, হেডমাস্টারমশাই কীভাবে গাছের ওপরে উঠলেন, কেনই বা হেডমাস্টারমশাই গোবরকে স্কুল শেষ করিয়ে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতে চাইছিলেন,

সে কথাগুলো জানা যাবে ‘গোবর বাবু’

গল্পটা পড়লেই।

‘পুতুল’ বলে একটি গল্প আছে হুমায়ূন আহমেদের। পরে চলচ্চিত্রকার মোরশেদুল ইসলাম এ গল্পটি নিয়ে ‘দূরত্ব’ নামে একটি সিনেমা তৈরি করেছেন। পুতুল নামের বড়লোক ছেলে হঠাৎ বাড়ির কাউকে না বলে চলে যায় পার্কে। সেখানে অন্তু নামে ওর বয়সী এক হতদরিদ্র ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। দুজনের জীবন একেবারে দুই রকম। দুজন দুজনকে শুরুতে বুঝতেই পারে না। একটু বন্ধুত্ব হলে ওদের নিয়ে হুমায়ূন লিখলেন, ‘দুজনে ছোট ছোট পা ফেলে এগোচ্ছে। পুতুল লক্ষ করল, অন্তু গভীর মনোযোগের সঙ্গে রাস্তা থেকে সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে নিচ্ছে।’

‘ওইগুলো দিয়ে তুমি কী করবে?’

‘খেলুম।’

‘কী খেলা?’

‘চাড়া খেলা। সিগারেটের প্যাকেট হইল ট্যাকা। ফাইভ ফাইভের প্যাকেট হইল পাঁচ শ ট্যাকা, স্টার হইল দশ ট্যাকা, আর বেনসন হইল হাজার ট্যাকা।’

‘সত্যি?’

বলতে বলতেই পুতুল একটা ফাইভ ফাইভের প্যাকেট পেয়ে গেল। কী অদ্ভুত উত্তেজনা!

যাঁরা একসময় চাড়া খেলেছেন, তাঁরা এই বর্ণনায় নস্টালজিক হয়ে যেতে পারেন। আগের দুটো কাহিনি থেকে এই কাহিনি ভিন্নতর। বাস্তব এসে শরীরে ছ্যাঁকা দেয়।

ছড়াও লিখেছেন তিনি। কয়েকটি ছড়ার কয়েকটি পঙ্ক্তি পড়া হোক: ‘বরিশালের আমড়া/বসে বসে কামড়া।’ কিংবা ‘আমি এক রূপবতী/কেশবতী মায়াবতী/কলাবতী কন্যা আমার নাম/আমায় দেখে লজ্জা পায়/ফুলগুলি সব মুখ লুকায়/আমার মতো কে আছে কোথায়?

‘আকাশপরী আকাশপরী/কাঁদছে আমার মন/এসো তুমি আমার ঘরে/রইল নিমন্ত্রণ।’

হুমায়ূনের মনকাড়া শিশুসাহিত্য নিয়ে লিখলেই তো হবে না, শিশুদের হাতে তুলে দিতে হবে তাঁর বইগুলো। দেখা যাবে, সেই বইগুলো দিয়েই শিশু গড়ে নিতে পারছে তার নিজের জগৎ।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

২ দিন আগে

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

২১ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১৫ অক্টোবর ২০২৫

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১০ অক্টোবর ২০২৫নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

মঞ্চনাট্যটি স্কলাস্টিকার প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসমিন মুরশেদকে উৎসর্গ করা হয়।

স্কুলের এসটিএম মিলনায়তন প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উদ্যাপনকে সামনে রেখে আয়োজিত এ নাট্যানুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত, দিলারা জামান ও আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার অধ্যক্ষ ফারাহ্ সোফিয়া আহমেদ।

হীরক রাজার দেশে নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন। প্রোডাকশন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন শৈলী পারমিতা নীলপদ্ম। সংগীত পরিচালনা করেন গাজী মুন্নোফ, ইলিয়াস খান ও পলাশ নাথ লোচন। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শাম্মী ইয়াসমিন ঝিনুক ও ফরহাদ আহমেদ শামিম।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন নাজিফা ওয়াযিহা আহমেদ, আরিয়াদ রহমান, আজিয়াদ রহমান, বাজনীন রহমান, মোহম্মদ সফির চৌধুরী, ফাহিম আহম্মেদ, সৈয়দ কাফশাত তাইয়ুশ হামদ ও তাজরীবা নওফাত প্রমুখ।

শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত অভিনয়, গান ও নাচ উপভোগ করেন।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

মঞ্চনাট্যটি স্কলাস্টিকার প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসমিন মুরশেদকে উৎসর্গ করা হয়।

স্কুলের এসটিএম মিলনায়তন প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উদ্যাপনকে সামনে রেখে আয়োজিত এ নাট্যানুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত, দিলারা জামান ও আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার অধ্যক্ষ ফারাহ্ সোফিয়া আহমেদ।

হীরক রাজার দেশে নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন। প্রোডাকশন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন শৈলী পারমিতা নীলপদ্ম। সংগীত পরিচালনা করেন গাজী মুন্নোফ, ইলিয়াস খান ও পলাশ নাথ লোচন। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শাম্মী ইয়াসমিন ঝিনুক ও ফরহাদ আহমেদ শামিম।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন নাজিফা ওয়াযিহা আহমেদ, আরিয়াদ রহমান, আজিয়াদ রহমান, বাজনীন রহমান, মোহম্মদ সফির চৌধুরী, ফাহিম আহম্মেদ, সৈয়দ কাফশাত তাইয়ুশ হামদ ও তাজরীবা নওফাত প্রমুখ।

শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত অভিনয়, গান ও নাচ উপভোগ করেন।

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা মূলত বড়দের জন্য তাঁর লেখালেখির কারণে। পরে টেলিভিশনে নাটক লিখে, প্রযোজনা করে, চলচ্চিত্র তৈরি করেও তিনি দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন। কিন্তু হুমায়ূনের শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুব কম। শিশুদের মানস গঠন বলতে নানা জন নানা কিছু বোঝেন। মার্ক টোয়েন, লুইস ক্যারল, সুকুমার রায়দের য

১২ নভেম্বর ২০২২

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

২১ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১৫ অক্টোবর ২০২৫

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১০ অক্টোবর ২০২৫আজকের পত্রিকা ডেস্ক

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।

জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’

গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।

ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’

এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’

মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’

মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা মূলত বড়দের জন্য তাঁর লেখালেখির কারণে। পরে টেলিভিশনে নাটক লিখে, প্রযোজনা করে, চলচ্চিত্র তৈরি করেও তিনি দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন। কিন্তু হুমায়ূনের শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুব কম। শিশুদের মানস গঠন বলতে নানা জন নানা কিছু বোঝেন। মার্ক টোয়েন, লুইস ক্যারল, সুকুমার রায়দের য

১২ নভেম্বর ২০২২

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

২ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১৫ অক্টোবর ২০২৫

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১০ অক্টোবর ২০২৫নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

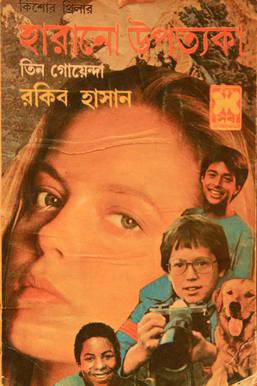

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন সেবা প্রকাশনীর উপদেষ্টা মাসুমা মায়মুর। তিনি সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা কাজী আনোয়ার হোসেনের ছোট ছেলে কাজী মায়মুর হোসেনের স্ত্রী।

মাসুমা মায়মুর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘তিন গোয়েন্দা ও সেবা প্রকাশনীর পাঠকদেরকে আন্তরিক দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, কিছুক্ষণ আগে রকিব হাসান সাহেব পরলোক গমন করেছেন। ডায়ালাইসিস চলাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওনার জীবনাবসান ঘটে। আপনারা ওনার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করুন।’

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন রকিব হাসান। বাবার চাকরির কারণে শৈশব কেটেছে ফেনীতে। সেখান থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত হলেও অফিসের বাঁধাধরা জীবনে তাঁর মন টেকেনি। অবশেষে তিনি লেখালেখিকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে।

সেবা প্রকাশনী থেকে তাঁর লেখকজীবনের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বিশ্বসেরা ক্ল্যাসিক বই অনুবাদ করে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজসহ চার শতাধিক জনপ্রিয় বই লেখেন। তবে তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তিন গোয়েন্দা সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশের অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর কৈশোরের সঙ্গী।

মূলত রবার্ট আর্থারের থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজ অবলম্বনে তিন গোয়েন্দার সূচনা হয়। তবে রকিব হাসানের লেখনশৈলীতে এটি পেয়েছে একেবারে নতুন রূপ। বাংলাদেশি সাহিত্য হয়ে উঠেছে এটি। এই সিরিজের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো কিশোর পাঠকের প্রিয় লেখক।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে তিনি অনুবাদ করেছিলেন জুল ভার্নের বইগুলো।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে রকিব হাসান শুধু একজন গোয়েন্দা লেখক নন, তিনি কয়েক প্রজন্মের শৈশব-কৈশোরের ভালোবাসার মানুষ।

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা মূলত বড়দের জন্য তাঁর লেখালেখির কারণে। পরে টেলিভিশনে নাটক লিখে, প্রযোজনা করে, চলচ্চিত্র তৈরি করেও তিনি দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন। কিন্তু হুমায়ূনের শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুব কম। শিশুদের মানস গঠন বলতে নানা জন নানা কিছু বোঝেন। মার্ক টোয়েন, লুইস ক্যারল, সুকুমার রায়দের য

১২ নভেম্বর ২০২২

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

২ দিন আগে

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

২১ দিন আগে

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য।

১০ অক্টোবর ২০২৫আজকের পত্রিকা ডেস্ক

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই এবার (২০২৫ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁর দীর্ঘ, দার্শনিক বাক্য ও মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার গভীর অনুসন্ধানী সাহিত্যকর্মের জন্য। সুইডিশ একাডেমি তাঁকে সম্মান জানিয়েছে ‘শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার’ জন্য। লেখক সুসান সনটাগ অবশ্য তাঁকে একসময় ‘মহাপ্রলয়ের হাঙ্গেরিয়ান গুরু’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যজগতে অনেকের কাছে ক্রাসনাহোরকাইয়ের নোবেল পাওয়ার এই ঘোষণাটি যেন কয়েক দশক ধরে চলা একটি বাক্যের সমাপ্তি।

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলা-তে জন্ম নেওয়া ক্রাসনাহোরকাই ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (১৯৮৫) একটি বৃষ্টিস্নাত, ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাহিনি—যেখানে প্রতারক, মাতাল ও হতাশ মানুষেরা মিথ্যা আশায় আঁকড়ে থাকে। পরিচালক বেলা-তার তাঁর এই উপন্যাসটিকে দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার এক সাদাকালো চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই বইতেই ধরা পড়ে ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন—অবিরাম দীর্ঘ বাক্য, দার্শনিক হাস্যরস ও পতনের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলো—দ্য মেলানকোলি অব রেজিস্ট্যান্স (১৯৮৯), ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার (১৯৯৯) ও সেইবো দেয়ার বিলো (২০০৮)—তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মহাজাগতিক পরিসরে বিস্তৃত করেছে। ‘ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার’–এ তিনি এক নথি প্রহরীর গল্প বলেছেন, যিনি রহস্যময় এক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করতে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করেন—যেন ক্রম বিলীন পৃথিবীতে অর্থ ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টা তাঁর।

ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখায় কাহিনি প্রায় সময়ই বাক্যের ভেতর হারিয়ে যায়। তিনি লিখেছেন এমন বাক্য, যা একাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে পাঠককে টেনে নেয় অবচেতনে, অবিরাম প্রবাহে।

তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস ও ট্র্যাজেডি পাশাপাশি চলে। স্যাটানট্যাঙ্গো–এর মাতাল নাচের দৃশ্য যেমন নিঃশেষের প্রতীক, তেমনি ‘ব্যারন ওয়েঙ্কহাইমস হোমকামিং’ (২০১৬)-এ দেখা যায়, ফিরে আসা এক পরাজিত অভিজাতকে। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সভ্যতার পচন ও মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি।

২০১৫ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান ক্রাসনাহোরকাই। অনুবাদক জর্জ সির্টেস ও ওটিলি মুলজেট তাঁর জটিল হাঙ্গেরিয়ান ভাষাকে ইংরেজিতে রূপ দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ‘হাডসন রিভিউ’ তাঁকে বর্ণনা করেছিল ‘অন্তহীন বাক্যের ভ্রমণশিল্পী’ হিসেবে।

চল্লিশ বছরের সৃষ্টিতে ক্রাসনাহোরকাইয়ের ভুবন চিত্র, সংগীত, দর্শন ও ভাষার মিলনে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক উপন্যাস ‘হার্শট ০৭৭৬৯’ (২০২৪)–এ তিনি এক প্রবাহিত বাক্যে লিখেছেন নব্য-নাৎসি, নেকড়ে আর এক হতভাগ্য পদার্থবিদের কাহিনি—আধুনিক ইউরোপের নৈতিক পক্ষাঘাতের রূপক হিসেবে।

তাঁর সমগ্র সাহিত্যজগৎ এক অন্ধকার ও ধ্যানমগ্ন মহাবিশ্ব—যেখানে পতন, শূন্যতা ও করুণা পাশাপাশি থাকে। ‘সেইবো দেয়ার বিলো’ বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘সৌন্দর্য, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, তা পবিত্রতার প্রতিবিম্ব।’ এই বিশ্বাসই লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সেই বিরল লেখক করে তুলেছে, যাঁর নৈরাশ্যও মুক্তির মতো দীপ্ত।

হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা মূলত বড়দের জন্য তাঁর লেখালেখির কারণে। পরে টেলিভিশনে নাটক লিখে, প্রযোজনা করে, চলচ্চিত্র তৈরি করেও তিনি দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন। কিন্তু হুমায়ূনের শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুব কম। শিশুদের মানস গঠন বলতে নানা জন নানা কিছু বোঝেন। মার্ক টোয়েন, লুইস ক্যারল, সুকুমার রায়দের য

১২ নভেম্বর ২০২২

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।

২ দিন আগে

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।

২১ দিন আগে

জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান মারা গেছেন। আজ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১৫ অক্টোবর ২০২৫