একটি নজিরবিহীন নির্বাচনী বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ২০২৪ সাল। যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বছরজুড়ে। এসব নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী মানুষ যেসব বড় হুমকির মুখোমুখি হতে পারে তার মধ্যে একটি বিবেচিত হয়েছে ‘মিথ্যা তথ্য’। পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে, নির্বাচনের সময়গুলো অনলাইনে মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য ছড়ানোর একটি ‘মৌসুম’ হয়ে ওঠে।

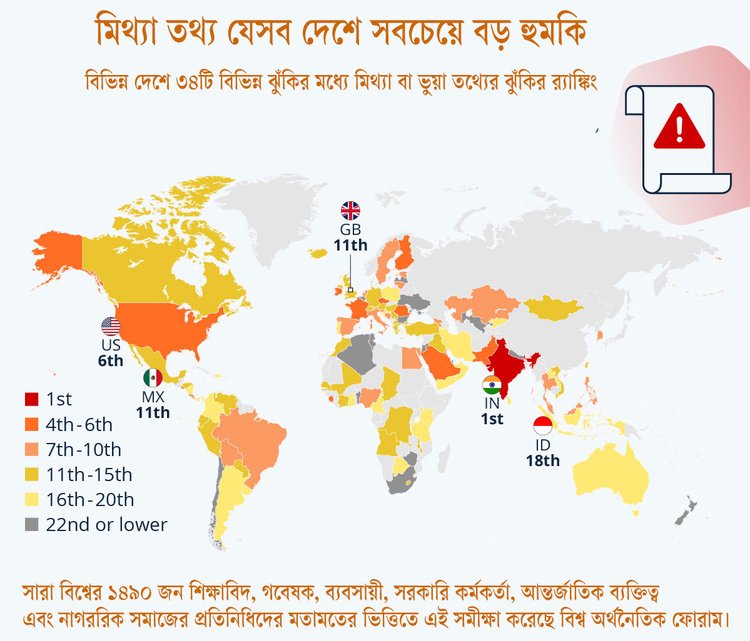

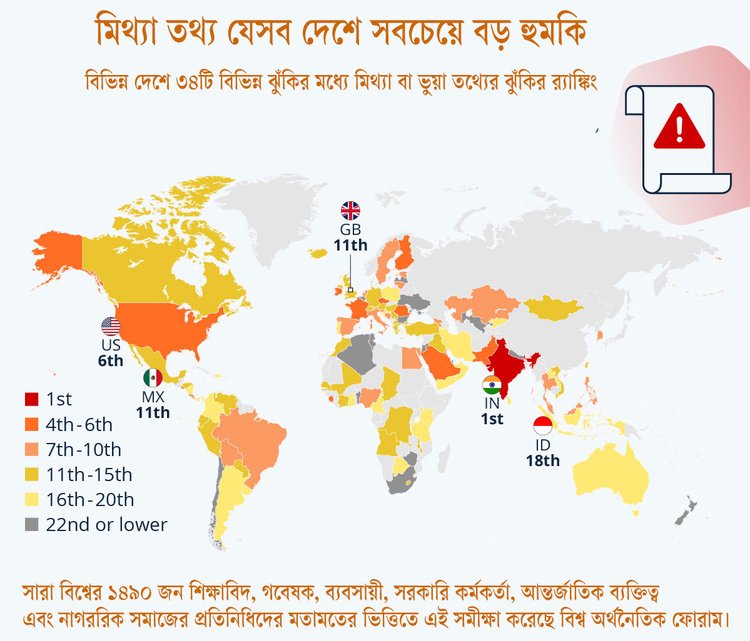

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) গ্লোবাল রিস্ক ২০২৪ শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব বিষয় উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটিতে বিশ্লেষকদের মতামতের ভিত্তিতে এই মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য ছড়ানোকে বড় ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে মিথ্যা তথ্য ও ভুয়া তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকির দিক থেকে ভারত শীর্ষে রয়েছে।

বিভিন্ন দেশের মানুষের অনলাইনে উপস্থিতি ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে ২০২৪ ও ২০২৫ দুই বছরে ভুল তথ্য এবং মিথ্যা তথ্য কতটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। ৩৪টি অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, ভূরাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ঝুঁকির মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ‘মিথ্যা তথ্য’ (ডিসইনফরমেশন) হলো এমন তথ্য, যেখানে এই তথ্যের প্রচারকারী ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, ‘ভুল তথ্য’ (মিস ইনফরমেশন) হলো এমন তথ্য, যা সরল বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রচারিত হয়। কিন্তু এটিও সমানভাবে ক্ষতিকর হতে পারে। যেমন—কখনো কখনো ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে।

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মিথ্যা তথ্য ও ভুল তথ্যের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি রয়েছে ভারতে। বিশ্লেষকদের মতে, দেশটির ক্ষেত্রে এটি অন্যান্য বড় ঝুঁকির (যেমন: সংক্রামক রোগ, অবৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বৈষম্য এবং বেকারত্ব) তুলনায় সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার এই দক্ষিণ এশীয় দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে।

ভারতে ২০১৯ সালের নির্বাচনে ভুয়া খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীন গণমাধ্যম ভাইস একটি প্রতিবেদনে দেখায়, রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসবুকের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে উত্তেজনাপূর্ণ বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ ধরনের প্রচার অনলাইনে ক্ষোভ ও ঘৃণা বাস্তবিক সহিংসতায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড ১৯ মহামারির সময়ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভারতে ভুল তথ্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল।

উপাত্ত বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, ভুল তথ্য ও মিথ্যা তথ্যের প্রভাবের উচ্চ ঝুঁকির মুখোমুখি অন্য দেশগুলো হলো—এল সালভাদর, সৌদি আরব, পাকিস্তান, রোমানিয়া, আয়ারল্যান্ড, চেকিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, সিয়েরা লিওন, ফ্রান্স ও ফিনল্যান্ড। এই দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই ঝুঁকিকে ৩৪টি ঝুঁকির মধ্যে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ স্থানে রাখা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে ভুল তথ্য ও মিথ্যা তথ্য অন্যান্য ঝুঁকির তালিকায় ১১তম স্থানে রয়েছে।

ডব্লিউইএফের বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলোতে ভুল তথ্য ও মিথ্যা তথ্যের ছড়াছড়ি নবনির্বাচিত সরকারের প্রকৃত ও ধারণাগত বৈধতাকে গুরুতরভাবে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। এতে করে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই প্রতিবেদন ১ হাজার ৪৯০ জন বিশ্লেষকের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন—শিক্ষাবিদ ও গবেষক, ব্যবসা, সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। সমীক্ষাটি ২০২৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পরিচালিত হয়েছিল।

একটি নজিরবিহীন নির্বাচনী বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ২০২৪ সাল। যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বছরজুড়ে। এসব নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী মানুষ যেসব বড় হুমকির মুখোমুখি হতে পারে তার মধ্যে একটি বিবেচিত হয়েছে ‘মিথ্যা তথ্য’। পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে, নির্বাচনের সময়গুলো অনলাইনে মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য ছড়ানোর একটি ‘মৌসুম’ হয়ে ওঠে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) গ্লোবাল রিস্ক ২০২৪ শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব বিষয় উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটিতে বিশ্লেষকদের মতামতের ভিত্তিতে এই মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য ছড়ানোকে বড় ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে মিথ্যা তথ্য ও ভুয়া তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকির দিক থেকে ভারত শীর্ষে রয়েছে।

বিভিন্ন দেশের মানুষের অনলাইনে উপস্থিতি ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে ২০২৪ ও ২০২৫ দুই বছরে ভুল তথ্য এবং মিথ্যা তথ্য কতটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। ৩৪টি অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, ভূরাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ঝুঁকির মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ‘মিথ্যা তথ্য’ (ডিসইনফরমেশন) হলো এমন তথ্য, যেখানে এই তথ্যের প্রচারকারী ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, ‘ভুল তথ্য’ (মিস ইনফরমেশন) হলো এমন তথ্য, যা সরল বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রচারিত হয়। কিন্তু এটিও সমানভাবে ক্ষতিকর হতে পারে। যেমন—কখনো কখনো ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে।

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মিথ্যা তথ্য ও ভুল তথ্যের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি রয়েছে ভারতে। বিশ্লেষকদের মতে, দেশটির ক্ষেত্রে এটি অন্যান্য বড় ঝুঁকির (যেমন: সংক্রামক রোগ, অবৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বৈষম্য এবং বেকারত্ব) তুলনায় সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার এই দক্ষিণ এশীয় দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে।

ভারতে ২০১৯ সালের নির্বাচনে ভুয়া খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীন গণমাধ্যম ভাইস একটি প্রতিবেদনে দেখায়, রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসবুকের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে উত্তেজনাপূর্ণ বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ ধরনের প্রচার অনলাইনে ক্ষোভ ও ঘৃণা বাস্তবিক সহিংসতায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড ১৯ মহামারির সময়ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভারতে ভুল তথ্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল।

উপাত্ত বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, ভুল তথ্য ও মিথ্যা তথ্যের প্রভাবের উচ্চ ঝুঁকির মুখোমুখি অন্য দেশগুলো হলো—এল সালভাদর, সৌদি আরব, পাকিস্তান, রোমানিয়া, আয়ারল্যান্ড, চেকিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, সিয়েরা লিওন, ফ্রান্স ও ফিনল্যান্ড। এই দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই ঝুঁকিকে ৩৪টি ঝুঁকির মধ্যে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ স্থানে রাখা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে ভুল তথ্য ও মিথ্যা তথ্য অন্যান্য ঝুঁকির তালিকায় ১১তম স্থানে রয়েছে।

ডব্লিউইএফের বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলোতে ভুল তথ্য ও মিথ্যা তথ্যের ছড়াছড়ি নবনির্বাচিত সরকারের প্রকৃত ও ধারণাগত বৈধতাকে গুরুতরভাবে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। এতে করে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই প্রতিবেদন ১ হাজার ৪৯০ জন বিশ্লেষকের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন—শিক্ষাবিদ ও গবেষক, ব্যবসা, সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। সমীক্ষাটি ২০২৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পরিচালিত হয়েছিল।

তথ্যই শক্তি—এই প্রবাদ বর্তমান বিশ্বে ভয়ংকরভাবে সত্য হয়ে হাজির হয়েছে। এখন বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী তথ্যমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে মাত্র কয়েক ব্যক্তির হাতে, যাঁরা বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তি ধনকুবেরদের তালিকায় রয়েছেন।

১ দিন আগে

‘আরাত্তাই’ শব্দটি তামিল ভাষায় ‘আলাপ-আলোচনা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ২০২১ সালে অ্যাপটি সীমিত পরিসরে চালু করা হলেও তখন খুব একটা সাড়া মেলেনি। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ‘আত্মনির্ভর ভারত’ বা স্বনির্ভরতা প্রচারণা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য শুল্ক বাড়ার প্রেক্ষাপটে দেশীয় পণ্যের প্রতি জোর...

২ দিন আগে

ব্রিটিশ পুলিশ জানিয়েছে, তারা এমন এক আন্তর্জাতিক চক্র ভেঙে দিয়েছে, যারা গত এক বছরে যুক্তরাজ্য থেকে ৪০ হাজার চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন চীনে পাচার করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মেট্রোপলিটন পুলিশ এটিকে ফোন চুরি রোধে যুক্তরাজ্যের ‘সবচেয়ে বড় অভিযান’ বলে দাবি করেছে। এই অভিযানে ১৮ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা

৩ দিন আগে

মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল বড় আইনি ধাক্কার মুখে পড়েছে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট মোবাইল গেম নির্মাতা এপিক গেমসের পক্ষে রায় দিয়েছে, যা গুগলের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ স্টোর বা ‘গুগল প্লে’ ব্যবস্থার ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

৩ দিন আগে